1.1.1 本《技术措施》分册是在2003版的(全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调-动力)分册的基础上, 结合贯彻现阶段国家颁布的节能减排的政策, 进行的修订。

1.1.2 本《技术措施》分册适用于新建、扩建、改建的民用建筑的采暧、通风、空调、制冷、 锅炉房和燃气供应拉术。

1.1.3 本《技术措施》分册是遵循现行的国冢通设计规范、规定和有关设计节能标准编制的。使用期间, 应执行现行的国家规范、规定和标准的全部条文规定, 对其中的强制性条文必须执行。如遇新的规范、规定和标准颁布实施时, 应以新版本为准。

1.1.4 采暖、通凤和空调及其制冷设计方案应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等并同有关专业相配告, 通过技术经济比较确定。

1.2.1 只设采暖系统的民用建筑的室内计算温度宜按表1.2.1确定。

注:普通住宅的卫生间宜设计成分段升温模式,平时保持18℃,洗浴时,可借助辅助加热设备(如浴霸)升温到25℃。

1.2.2 空调房间的室内设计计算参数宜符合表1.2.2的规定。

1.2.3 公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表1.2.3的规定。

1.2.4 在设有空调的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间,一般情况下应通过热平衡计算,确定其通风换气量。当方案设计与初步设计缺乏计算通风量的资料或有其他困难时,可参考表1.2.4所列换气次数估算。

1.3.1 采暖室外计算温度应采用平均不保证5天的日平均温度。

1.3.2 冬季通风室外计算温度应采用累年最冷月平均温度。

注:1 冬季使用的局部送风、补偿局部排风和消除有害物质的全面通风等的进风应采用采暖室外计算温度。

2 “累年”指多年(不少于3年)。特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份的累计。以下各条有“累年”词的,与此同义。

1.3.3夏季通风室外计算温度应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。

注:“历年”指逐年。特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份中的累计。以下各条有“历年”词的,与此同义。

1.3.4 夏季通风室外计算相对湿度应采用历年阳热月14时的月平均相对湿度的平均值。

1.3.5 冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。

注:冬季不用空调系统面仅用采暖系统时,应采用采暖室外计算温度。

1.3.6 冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。

1.3.7 夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均不保证50h的干球温度。夏季空调新风的计算温度采用夏季空调室外计算干球温度。

注:当室内温湿度必须全年保证时,应另行确定空调室外计算参数。

1.3.8 夏季空调室外计算湿球温度应采用平均不保证50h的湿球温度。

1.3.9 夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

1.3.10 夏季空调室外计算逐时温度可按下式确定:

式中 tsh——室外计算逐时温度(℃);

twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃);

β——室外温度逐时变化系数,按表1.3.10采用;

△tr——夏季室外计算平均日较差(℃);

twg——夏季空调室外计算干球温度(℃);按1.3.7条采用。

1.3.11冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值;夏季室外平均风速应采用累年最热3个月各月平均风速的平均值。

1.3.12冬季室外最多风向及其频率应采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率;夏季室外最多风向及其频率应采用累年最热3个月的最多风向及其平均频率;年最多风向及其频率应采用累年最多风向及其平均频率。

1.3.13 冬季室外大气压力应采用累年最冷3个月各月平均大气压力的平均值;夏季室外大气压力采用累年最热3个月各月平均大气压力的平均值。

1.3.14 冬季日照百分率应采用累年最冷3个月各月平均日照百分率的平均值。

1.3.15 设计计算用采暖期天数,应按累年日平均温度稳定低于或等于采暖室外临界温度的总日数确定。

采暖室外临界温度的选取,一般民用建筑宜采用5℃。

1.3.16 山区的室外气象参数应根据就地的调查、实测与地理和气候条件相似的邻近台站的气象资料进行比较确定。

1.3.17未列入城市地区的室外气象参数应按本节的规定进行统计确定。对于冬夏两季各种室外计算温度亦可按下列的简化统计方法确定:

1 采暖室计算温度可按下式确定(化为整数):

2 冬季空调室外计算温度可按下式确定(化为整数):

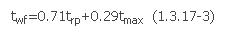

3 夏季通风室外计算温度可按下式确定(化为整数):

4夏季空调室外计算干球温度可按下式确定:

5夏季空调室外计算湿球温度可按下式确定:

6夏季空调室外计算日平均温度可按下式确定:

式中twm—采暖室外计算温度(℃);

tlp—累年最冷月平均温度(℃);

twk—冬季空调室外计算温度(℃);

twf—夏季通风室外计算温度(℃);

trp—累年最热月平均温度(℃);

twg—夏季空调室外计算干球温度(℃);

tws—夏季空调室外计算湿球温度(℃);

ts·rp—与累年最热月平均温度和平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的h-d图上查得;

twp—夏季空调室外计算日平均温度(℃);

tp·min—累年最低日平均温度(℃);

tmax—累年极端最高温度(℃);

ts·max—与累年极端最高温度和最热月平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的h-d图上查得。

1.3.18 当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时,其室外计算参数,夏季应采用通风室外计算温度及室外计算相对湿度;冬季应采用采暖室外计算温度。

1.3.19 夏季太阳辐射度应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。

1.3.20 建筑物各朝向垂直与水平面的太阳总辐射照度可按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的“附录A”采用。

1.3.21 透过建筑物各朝向垂直面与水平面标准窗玻璃的太阳直接辐射照度和散射辐射照度可按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的“附录B”采用。

1.3.22 采用《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的“附录A”和“附录B”时,当地的大气透明度等级,应根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的“附录C”和夏季大气压力按表1.3.22确定。

2.1.1 位于寒冷及严寒地匡的民用建筑, 宜设置集中采暧系统。

2.1.2 集中采暖系统应以热水为热媒。

2.1.3 采暖热源设备的选择, 应根据资源情况、环境保护、能源效率及用户对采暖费用可承受的能力等综合困素, 经技术经济分析比较确定。同时, 应符合以下原则:

1 应以热电厂与区域锅炉房为主要热源;在城市集中供热范围内时, 应优先采用城市集中供热提供的热源;

2 燃煤锅炉房的规模不宜过小, 独立建设的燃煤集中锅炉房中单台锅炉的容量, 不宜小于7.0MW; 对于规模较小的住宅区, 锅炉的单台容量可适当降低, 但不宜小于4.2MW。

3 模块式组告锅炉房, 宜以楼栋为单位设置, 其规模宜为4~8块, 不应超过10块;

4 位于工厂区附近时, 应充分利用工业余热及废热;

5 有条件时, 应积极利用太阳能,地热能等可再生能源;

2.1.4 居住建筑的集中采暖系统, 应按热水连续采暖进行设计口。商业、文化及其他公共建筑,可根据其使用性质、供热要求经技术经济比较确定。

2.1.5 集中采暖系统的施工图设计, 必须对每个房间进行采暖热负苘计算, 计算书中应附标有房间编号的建筑平面围, 以满足审核需要。

2.1.6 民用建筑采暖系统的热媒宜采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、采暖方式、热媒性质及管材等因素确定,可参照表2.1.6的水温。

供回水温差可参照下列原则选取:

1 当热源为锅炉房时,供回水温差不得小于20℃;

2 当热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜在15~20℃;

3 当热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°以内。

2.1.7 当散热器采暖系统与空凋水系统共用热源时, 应分别设置独立环路。

2.1.8 在满足室内各环路水力平衡的前提下, 应尽量减少建筑物采暖系统的热力入口。

2.1.9 建筑物采暖系统的热力入口处, 必须设楼前热量表, 作为该建筑物采暖耗热量的热量结算点。对于居住建筑. 集中采暖系统, 必须设住户分户热计量(分户热分摊)的装置或设施。

2.1.10 楼栋热量表宜选用超声波或电磁式热量表,其准确度应高于3级,并有150天的日供热量储存值,或可采用数据远传的方法存储日供热量。

2.1.11 设有热计量装置的建筑物采暖系统的热力入口装置, 应符合下列要求:

1 建筑物的采系统的热力入口装置不应设于地沟内;

2 有地下室的建筑, 采暖系统的热力入口装置应设置在地下层的专用小室内,小室净高不应低于2.0m,前操作面的净宽不应小于0.8m。

3 无地下室的建筑,宜于楼梯间下部设置小室,操作面净高不应低于1.4m,前操作面的净宽不应小于1.0m; 采暖系统的热力入口装置也可设置在管道井或技术夹层内;

4 供、 回水管之间应设置旁通管, 旁通管上应装设关断阀;

5 供水总管上必须安装水过滤器; 为了减少阻力,应优先选用桶型立式直通除污器。

2.1.12 热量表的选择与应用, 应符合下列要求:

1 热量表的额定流量〔在精度等级内经常通过热表的流量〕,应按系统设计流量的80%考虑, 不得根据采暖系统管道的直径选配热量表;

2 热量表的最大流量〔在精度等级内短时间通过热表的最大流量〕〔<lh/d,<200h/a)应为额定流量的2倍;

3 最小流量 (在精度等级内允许通过热表的最小流量, 以占额定流量的比例表示〕应为额定流量的1/25~l/250;

4 在额定流量下, 热媒流经热量表的压力损失不应太大于0.025MPa;

5 热量表的流量传感器, 宜安装在回水管道上;

6 热量表的流量检测类型, 有机械式、 电磁式、 超声波式,振荡式等, 机械式流量计量热量表的价格低于非机械式流量计量的热量表; 但非机械式热量表的精度及长久稳定性优于机械式, 相应的故障及运行维护成本也低于机械式; 选用时应结合一次投资、 维护保养成本及工程具体情况等因素综合考虑确定;

7 热量表的承压等级分PN10、PN16及PN25 三种, 必须根据系统工作压力选用相应额定压力的热量表; 管道内的压力波动超过1.5倍额定压力时, 可能导致损坏流量测量元件的后果;

8 机械式热量表有旋翼式与螺翼式之别, 旋翼式热量表应水平安装,螺式热量表及超声波热量表, 可以水平安装, 也可垂直安装在立管上;

9 机械式热量表的上游, 旌保持5D~10D长度的直管段, 下游应保持2D~8D长度的直管段 (D为连接管的外径〕;超声波热量表不受上述规定的限制;

10 机械式热量表作为楼栋热量表时,入口前应设两级过滤, 初级滤网孔径宜取3mm;次级孔径宜取0.65~0.75mm;如果户内采用机械式热量表作为分户热量(费)分摊的工具,在户用热量表前应再设置一道滤径为0.65~0.75mm的过滤器;

11 热媒温度高于90℃时,热量表的计算器必须安装在墙面上或仪表盘上。

2.1.13 设计图中必须标注热量表的型号、额定流量及接口公称直径。

2.2.1 民用建筑的采暖设计热负荷,应包括下列各项耗热量:

1 围护结构的温差传热耗热量(围护结构基本耗热量)(Q1);

2 地面的温差传热耗热量(Q2);

3 加热通过门、窗缝隙渗入室内的冷风耗热量(Q3);

4 加热外门开启时进入室内的冷风耗热量(Q4);

5 各项附加耗热量(Q5)。

2.2.2围护结构的基本耗热量Q1(W),应按正式计算:

式中 K——该面围护结构的传热系数,[W/(㎡·℃)];

F——该面围护结构的散热面积,(㎡);

tw——采暖室外计算温度,(℃);

tn——室内采暖计算温度(见本措施表1.2.1),(℃);

α——温差修正系数(见表2.2.2)。

2.2.3围护结构的传热系数K[W/(㎡·℃),应按下式计算确定:

式中 R——围护结构的传热阻[(㎡·℃)/W];

αn——内表面的换热系数[W/(㎡·℃)],见表2.2.3-1;

αw——外表面的换热系数[W/(㎡·℃)],见表2.2.3-2;

δ——各层材料的厚度(m);

λ——各层材料的导热系数[W/(㎡·℃)],见附录A;

α——导热系数的修正系数,见表2.2.3-3;

Rk——空气间层的热阻[(㎡·℃)/W],见表2.2.3-4.

2.2.4 对于有顶棚的坡屋面,当以顶棚面积计算其传热量时,应按下式计算屋面和顶棚的综合传热系数k[W/(㎡·℃)]:

式中k1——屋顶的综合传热系数[W/(㎡·℃);

k2——顶棚的综合传热系数[W/(㎡·℃);

α——屋顶与顶棚间夹角的度数。

2.2.5 当建筑物采用外墙内保温时,应采用按面积加权平均法求出的墙体平均传热系数计算墙体的温差传热耗热量。

2.2.6 门、窗的传热系数应按表2.2.6确定。

2.2.7 地面的温差传热耗热量Q2(W),应按正式计算:

式中Kpj.d——非保温地面的平均传热系数[W/(㎡·℃)],见表2.2.7-1及表2.2.7-1;

Fd——房间地面总面积(㎡)。

注:1 当房间长或宽度超过6.0m时,超出部分可按表2.2.7-1查Kpj.d。

2 当房间有三面外墙时,需将房间先划分为两个相等的部分,每部分包含一个冷拐角。然后,据分割后的长与宽,使用本表。

3 当房间有四面外墙时,需将房间先划分为四个相等的部分,作法同本注2.

2.2.8围护结构的附加耗热量,应按其占基本耗热量百分数计算,各项附加百分率应按下列规定数值选用:

1 朝向修正率:

北、东北、西北:0%~10%

东、西:-5%

东南、西南:-10%~-15%

南:-15%~-30%

注:1 冬季日照率<35%时,东南、西南和南向的修正率宜取-10%~0%,东、西向不修正。

2 日照被遮挡时,南向可按东西向、其它方向按北向进行修正。

3 偏角<15°时,按主朝向修正。

2 风力附加率:建筑物位于不避风的高地、河边、湖滨、海岸、旷野时,其垂直的外围护结构的传热耗热量应附加5%.

3 窗墙面积比过大修正率:当窗墙面积比大于1:1时(墙面积中不包含窗的面积),外窗应附加10%。

4 外门开启附加率(建筑层数为n):

1)开启一般听外门(如住宅、宿舍、幼托等):

一道门 65n%

两道门(有门斗) 80n%

三道门(有两个门斗) 60n%

2)开启频繁的外门(如办公楼、学校、门诊部、商店等):

一道门 98 n%~130 n%

两道门(有门斗) 120 n%~160n%

三道门(有两个门斗) 90 n%~120 n%

3)外门的附加率,最大不应超过500%。

注:1 外门开启附加率仅适用于短时间开启的、无热风幕的外门。

2 仅计算冬季经常开启的外门。

3 外门是指建筑物底层入口的门,而不是各层各户的外门。

4 阳台门不应计算外门开启附加率。

5 两面外墙附加率:当房间有两面外墙时,宜对外墙,外门及外窗附加5%。

2.2.9房间高度大于4m时(不包括楼梯间),应在基本耗热量与附加耗热量之和的基础上,计算高度附加率;每高出1m,附加2%,最大附加率不应大于15%。

2.2.10 对于间歇使用的建筑物,宜按下列规定计算间歇附加率(附加在耗热量的总和上):

1 仅白天使用的建筑物:20%;

2 不经常使用的建筑物:30%。

2.2.11 与供暖房间相邻的不供暖房间的室内温度tb(℃),可近似按下式计算:

式中K1、K2——不供暖房间与供暖房间之间围护物的传热系数[W/(·℃)];

Ka、Kb——不供暖的房间与室外空气相邻的围护物的传热系数[W/(㎡·℃)];

K1、K2——对应于K1、K2围护物的传热面积(㎡);

Ka、Kb——对应于Ka、Kb围护物的传热面积(㎡);

L——由渗透及通风进入不供暖房间的室外空气量(m3/h)。

2.2.12 加热通过门、窗缝隙渗入室内的冷风耗热量Q3(W),应按下列方法计算:

式中Cp——干空气的定压质量比热容[kJ/(kg·℃) ],Cp=1.0056;

Pw——室外供暖计算温度下的空气密度(kg/m3);

V——房间的冷风渗透体积流量(m3/h);

tn、tw——室内、外供暖计算温度(℃)。

2.2.13 多层民用建筑的冷风渗透量L(m3/h),可按下列方法计算确定:

1 缝隙法:忽略热压及室外风速沿高度递增的因素,只计入风压作用时的渗透冷风量V(m3/h):

式中l——房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度(m);

L1——每1m门窗缝隙的渗风量[m3/(m·h)],见表2.2.13-1;

n——渗风量的朝向修正系数,见表2.2.13-2。

注:1 每1m外门缝隙的L1值为表中同类型外窗L1的2倍。

2 当有密封条时,表中数值可乘以0.5~0.6的系数。

2 换气次数法:缺乏相关数据时,多层建筑的渗透冷风量L(m3/h),可按正式近似估算:

L=N×V (2.2.13-2)

式中N——换气次数(1/h),见表2.2.13-3;

V——房间净面积(m3)。

2.2.14 高层民用建筑的冷风渗透量L(m3/h),应考虑热压与风压联合作用,以及室外网速随高度递增的原则按下列方法确定:

式中Lo——单位长度门窗缝隙渗入的理论空气量(理论渗风量)[m3/(m·h)];

l——房间某朝向上的可开启门窗缝隙的长度(m);

m——各朝向冷风渗透的综合修正系数;

b——外窗、门缝隙的渗风指数,b=0.56~0.78,无实测数据时,可取b=0.67。

2.2.15

1 单位长度门窗缝隙渗入的理论渗风量Lo[m3/(m·h)],应按下式计算:

式中α1——外门窗缝隙的渗风系数[m3/(m·h·Pa)],见表2.2.15-1;

vo——冬季室外最多风向下的平均风速(m/s);

pw——室外采暖计算温度下的空气密度(kg/ m3)。

2 建筑外窗空气渗透性能分级及缝隙渗风系数下限值,见表2.2.15-1.

3 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分组及检测方法》GB/T7106-2008规定,外窗按其空气渗透性分为8级,见表2.2.15-2。

2.2.16 各朝向冷风渗透的综合修正系数m值,应按下式计算:

式中Cr——热压系数,在纯热压作用下,作用在外窗、门缝两侧的热压差占渗入或渗出总热压差的百分份额,见表2.2.16;

△Cf——风压差系数,在纯风压作用下,建筑物迎背风两侧风压差的一半;当认为迎背风面的外门、窗缝隙的 阻力状况相同,且迎背风面的空气动力系数各为1.0和-0.4时,△Cf可取为0.7;

n——在纯风压作用下渗风量的朝向修正系数,见表2.2.13-2;

C——作用于外门、窗缝隙两侧的有效热压差与有效风压差之比;

Ch——高度修正系数,可按下列原则计算确定:

2.2.17有效热压差与有效风压差之比C,应按下式计算:

式中hz——纯热压作用下建筑物中和界的标高(m),可取建筑物总高度的1/2;

t′n——建筑物内热压竖井内的空气计算温度(℃),当走廊及楼梯间不供暖时,t′n按温差修正系数取值时,供暖时取为16℃或18℃;

tw——室外供暖计算温度;

vo——冬季室外最多风向下的平均风速(m/s).

2.2.18 取△Cf=0.7及b=0.67,根据以上诸式即可求出部分城市某朝向上每1m外窗、门缝的渗风量L1[m3/(m·h)],设计计算时可直接查用陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》(第二版)上册中表5.1-12.

2.2.19 根据渗风量L1[m3/(m·h)],可按正式计算出房间的渗风量L1(m/h);

式中l——房间某朝向上的可开启门窗缝隙的长度(m)。

2.2.20 通过外门缝隙渗入的冷风量,可根据缝隙实际长度按下列原则确定:

1 阳台门的冷风渗透量,可按相应朝向和级别窗户冷风渗透量的两倍计算;

2 住宅防盗门可按2级窗计算;

3 普通外门可按1级计算;

4 住宅楼梯间不供暖时,应计算户门的冷风渗透量;冷风渗透量可按2 m3/h计算。

2.2.21 当室内有每天连续使用2h以上听机械排风系统时,应对补风进入的空气按下式计算冷风渗入量L(m3/h);

式中n——每天排风的小时数(h);

Lp——排风量(m3/h)。

2.3.1散热器的选择,应符合要求:

1 产品符合现代国家标准或行业标准的各项规定;

2 承压能力满足采暖系统工作压力要求;

3 采用柱式、板式、扁管等各种类型钢制散热器及铝制散热器的采暖系统,必须采取防腐蚀措施;

4 采用铝制散热器时,必须选择内壁有可靠防腐措施的产品,且应严格控制热媒水的pH值,应保持pH(25℃) ≤9.0;

5 在同一个热水采暖系统中,不应同时采用铝制散热器与钢制散热器;

6 采用铝制散热器与铜铝复合型散热器时,应采取防止散热器接口产生电化学腐蚀的隔绝措施;

7 采用户用热量表进行分户热量(费)分摊和采用散热器温控阀的热水采暖系统中,如采用铸铁散热器采暖,必须选择内腔无砂工艺生产的产品;

8 环境湿度高的房间如浴室、游泳馆等,应优先选择采用耐腐蚀的铸铁散热器;

9 在同类产品中,应选择采用具有较高金属热强度指标的产品。

2.3.2 散热器的散热面积F(㎡),应按下式计算:

式中 Q——散热器的散热量(W);

K——在设计工况下散热器的传热系数[W/(㎡·℃)];

tp——散热器内热媒的平均温度(℃);

tn——室内采暖计算温度(℃);

β1——散热器的长度修正系数,按产品的修正系数正;

铸铁柱型散热器:6片以下时,β1=0.95;

6~10片时,β1=1.0;

11~12片时,β1=1.05;

20~25片时,β1=1.1;

β2——散热器连接方式的修正系数,见表2.3.2-1;

β3——散热器安装形式的修正系数。散热器应明装,必须暗装时,其安装形式的修正系数见表2.3.2-2。

注:1 本修正系数不适用于高度小于900mm、水在管程内流动的散热器(如钢串片散热器)。

2 高度大于900mm散热器的修正系数应由生产企业负责提供。

2.3.3 散热器的片数或长度,应按以下原则取舍:

1 双管系统:热量尾数不超过所需散热量的5%时可舍去,大于或等于5%时应进位;

2 单管系统:上游(1/3)、中间(1/3)及下游(1/3)散热器数量计算尾数分别不超过所需散热量的7.5%、5%及2.5%时可舍去、反之应进位;

3 铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:

粗柱型(包括柱翼型) 20片

细柱型 25片

长翼型 7片

2.3.4 计算散热器的散热量时,应扣除室内明装不保温采暖管道的散热量;明装不保温采暖管道的散热量Qp(W)应按下式计算:

式中 F——管道的外表面积(㎡/m),见表2.3.4-1;

K——管道的传热系数[W/(㎡·℃)];

tp——管道内热媒的平均温度(℃);

tn——室内采暖计算温度(℃);

η——管道安装位置的修正系数,沿地面敷设的管道:η=1.0;沿顶棚敷设的管道:η=0.5;立管:η=0.75。

注:括号中数字为无缝钢管时的表面积

2.3.5 串联楼层数≥8层的垂直单管系统,应考虑立管散热冷却对下游散热器散热量的不利影响,宜按下列比率增加下游散热器的数量:

1 下游的1~2层:附加15%;

2 下游的3~4层:附加10%;

3 下游的5~6层:附加5%。

2.3.6散热器的布置,应符合以下规定:

1 散热器应明装,并宜布置在外窗的窗台下。室内有两个或两个以上朝向的外时,散热器应优先布置在热负荷较大的窗台下;

2 托儿所、幼儿园、老年公寓等有防烫伤要求的场合,散热器必须暗装或加防护罩;

3 有外窗的房间,散热器不宜高位安装。进深较大的房间,宜在房间的内外侧分别布置散热器;

4 散热器暗装时,应留有足够的气流通道,并应方便维修;

5 门斗内不得设置散热器;

6 片式组对散热器的长度,底层每组不应超过1500mm(约25片),上层不宜超过1200mm(约20片),片数过多时可分组串联连接(串接组数不宜超过两组),串联接管的管径应≥25mm;供回水支管应采用异侧连接方式;

7 楼梯间的散热器,应尽量布置在底层;当底层无法布置时,可按表2.3.6进行分配。

2.3.7 警报器的外表面,应刷非金属性涂料。

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

3.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

4.《锅炉房设计规范》GB50041-2008

5.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

6.《住宅设计规范》GB50096-1999

7.《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

8.《采暖通风与空气调节术语标准》GB50155-92

9.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

10.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

11.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042-2002

12.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

13.《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97

14.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002

15.《地源热系统工程技术规范》GB50366-2005

16.《住宅建筑规范》GB50368-2005

17.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

18.《民用建筑电器设计规范》JCJ16-2008

19.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-(报批稿)

20.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JCJ75-2003

21.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001

22.《地面辐射供暖技术规程》JCJ142-2004

23.《供热计量技术规程》JGJ173-2009

24.《城市热力网设计规范》CJJ34-2002

25.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98

26.陆耀庆主编,《实用供热空调设计手册》(第二版)上册、下册.北京:中国建筑工业出版社,2007

27.建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究所编。《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力)。北京:中国计划出版社,2003.2

28.建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究院编。《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》(暖通空调·动力)。北京:中国计划出版社,2007.3

29.北京市建筑设计研究院编曲,《建筑设备专业技术措施》。北京:中国建筑工业出版社,2005

30.彦启森,赵庆珠编,《冰蓄冷系统设计》北京:全国蓄冷空调节能技术工程中心,1999.7

31.江亿,姜子炎编,《建筑设备自动化》北京:中国建筑工业出版社,2007.6

标签:

本文链接:/guifan/3115.html

版权声明:站内所有文章皆来自网络转载,只供模板演示使用,并无任何其它意义!