1总 则

1.0.1 为保证混凝土结构的耐久性达到规定的设计使用年限,确保工程的合理使用寿命要求,制定本规范。

▼ 展开条文说明

1.0.1 我国1998年颁布的《建筑法》规定:“建筑物在其合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量”(第60条),“在建筑物的合理使用寿命内,因建筑工程质量不合格受到损害的,有权向责任者要求赔偿”(第80条)。所谓工程的“合理”寿命,首先应满足工程本身的“功能”(安全性、适用性和耐久性等)需要,其次是要“经济”,最后要体现国家、社会和民众的根本利益如公共安全、环保和资源节约等需要。

工程的业主和设计人应该关注工程的功能需要和经济性,而社会和公众的根本利益则由国家批准的法规和技术标准所规定的最低年限要求予以保证。所以设计人在工程设计前应该首先听取业主和使用者对于工程合理使用寿命的要求,然后以合理使用寿命为目标,确定主体结构的合理使用年限。受过去计划经济年代的长期影响,我国设计人员习惯于直接照搬技术标准中规定的结构最低使用年限要求,而不是首先征求业主意见来共同确定是否需要采取更长的合理使用年限作为主体结构的设计使用年限。在许多情况下,结构的设计使用年限与工程的经济性并不矛盾,合理的耐久性设计在造价不明显增加的前提下就能大幅度提高结构物的使用寿命,使工程具有优良的长期使用效益。

建筑物的使用寿命是土建工程质量得以量化的集中表现。建筑物的主体结构设计使用年限在量值上与建筑物的合理使用年限相同:通过耐久性设计保证混凝土结构具有经济合理的使用年限(或使用寿命),体现节约资源和可持续发展的方针政策,是本规范的编制目标。

1.0.2 本规范适用于常见环境作用下房屋建筑、城市桥梁,隧道等市政基础设施与一般构筑物中普通混凝土结构及其构件的耐久性设计,不适用于轻骨料混凝土及其他特种混凝土结构。

▼ 展开条文说明

1.0.2 本条确定规范的适用范围。本规范适用的工程对象除房屋建筑和一般构筑物外,还包括城市市政基础设施工程,如桥粱、涵洞,隧道、地铁、轻轨、管道等。对于公路桥涵混凝土结构,可比照本规范的有关规定进行耐久性设计。

。

本规范仅适用于普通混凝土制作的结构及构件,不适用于轻骨料混凝土、纤维混凝土、蒸压混凝土等特种混凝土,这些混凝土材料在环境作用下的劣化机理与速度不同于普通混凝土。低周反复荷载和持久荷载的作用也能引起材料性能劣化,与结构强度直接相关,有别于环境作用下的耐久性问题,故不属于本规范考虑的范畴。

。

本规范不涉及工业生产的高温高湿环境、微生物腐蚀环境、电磁环境,高压环境、杂散电流以及极端恶劣自然环境作用下的耐久性问题,也不适用于特殊腐蚀环境下混凝土结构的耐久性设计。特殊腐蚀环境下混凝土结构的耐久性设计可按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046等专用标准进行,但需注意不同设计使用年限的结构应采取不同的防腐蚀要求。

1.0.3 本规范规定的耐久性设计要求,应为结构达到设计使用年限并具有必要保证率的最低要求。设计中可根据工程的具体特点,当地的环境条件与实践经验,以及具体的施工条件等适当提高。

▼ 展开条文说明

1.0.3 混凝土结构耐久性设计的主要目标,是为了确保主体结构能够达到规定的设计使用年限,满足建筑物的合理使用年限要求。主体结构的设计使用年限虽然与建筑物的合理使用年限源于相同的概念但数值并不相同。合理使用年限是一个确定的期望值,而设计使用年限则必须考虑环境作用、材料性能等因素的变异性对于结构耐久性的影响,需要有足够的保证率,这样才能做到所设计的工程主体结构满足《建筑法》规定的“确保”要求(参见附录A)。设计人员应结合工程重要性和环境条件等具体特点,必要时应采取高于本规范条文的要求。由于环境作用下的耐久性问题十分复杂,存在较大的不确定和不确知性,目前尚缺乏足够的工程经验与数据积累。因此在使用本规范时,如有可靠的调查类比与试验依据,通过专门的论证,可以局部调整本规范的规定。此外,各地方宜根据当地环境特点与工程实践经验,制定相应的地方标准,进一步细化和具体化本规范的相关规定。

1.0.4 混凝土结构的耐久性设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

▼ 展开条文说明

1.0.4 本条明确了本规范与其他相关标准规范的关系。

我国现行标准规范中有关混凝土结构耐久性的规定,在一些方面并不能完全满足结构设计使用年限的要求,这是编制本规范的主要目的,并建议混凝土结构的耐久性设计按照本规范执行。对于本规范未提及的与耐久性设计有关的其他内容,按照国家现有技术标准的有关规定执行。

结构设计规范中的要求是基于公共安全和社会需要的最低限度要求。每个工程都有自身的特点,仅仅满足规范的最低要求,并不总能保证具体设计对象的安全性与耐久性。当不同技术标准规范对同一问题规定不同时,需要设计人员结合工程的实际情况自行确定。技术规范或标准不是法律文件,所有技术规范的规定(包括强制性条文)决不能代替工程人员的专业分析判断能力和免除其应承担的法律责任。

2术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 环境作用 environmental action

温、湿度及其变化以及二氧化碳、氧、盐,酸等环境因素对结构的作用。

2.1.2 劣化 degradation

材料性能随时间的逐渐衰减。

2.1.3 劣化模型 degradation model

描述材料性能劣化过程的数学表达式。

2.1.4 结构耐久性 structure durability

在设计确定的环境作用和维修、使用条件下,结构构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。

2.1.5 结构使用年限 structure service life

结构各种性能均能满足使用要求的年限。

2.1.6 氯离子在混凝土中的扩散系数 chloridediffusioncoef-ficient of concrete

描述混凝土孔隙水中氯离子从高浓度区向低浓度区扩散过程的参数。

2.1.7 混凝土抗冻耐久性指数 DF (durability factor)

混凝土经规定次数快速冻融循环试验后,用标准试验方法测定的动弹性模量与初始动弹性模量的比值。

2.1.8 引气 air entrainment

混凝土拌合时用表面活性剂在混凝土中形成均匀、稳定球形微气泡的工艺措施。

2.1.9 含气量 concrete air contem

混凝土中气泡体积与混凝土总体积的比值。对于采用引气工艺的混凝土,气泡体积包括掺入引气剂后形成的气泡体积和混凝土拌合过程中挟带的空气体积。

2.1.10 气泡间隔系数 air bubble spacing

硬化混凝土或水泥浆体中相邻气泡边缘之间的平均距离。

2.1.11 维修 maintenance

为维持结构在使用年限内所需性能而采取的各种技术和管理活动。

2.1.12 修复 restore

通过修补,更换或加固,使受到损伤的结构恢复到满足正常使用所进行的活动。

2.1.13 大修 major repair

需在一定期限内停止结构的正常使用,或大面积置换结构中的受损混凝土,或更换结构主要构件的修复活动。

2.1.14 可修复性 restorability

受到损伤的结构成构件具有能够经济合理地被修复的能力。

2.1.15 胶凝材料 cementitious material,or binder

混凝土原材料中具有胶结作用的硅酸盐水泥和粉煤灰、硅灰、磨细矿渣等矿物掺合料与混合料的总称。

2.1.16 水胶比 water to binder ratio

混凝土拌合物中用水量与胶凝材料总量的重量比。

2.1.17 大掺量矿物掺合料混凝 concrete with high-volume supplementary cementitious materials

胶凝材料中含有较大比例的粉煤灰、硅灰,磨细矿渣等矿物掺合料和混合料,需要采取较低的水胶比和特殊施工措施的混凝土。

▼ 展开条文说明

2.1.17 大掺量矿物掺合料混凝土的水胶比通常不低于0.42,在配制混凝土时需要延长搅拌时间,一般需在90s以上。这种混凝土从搅拌出料入模(仓)到开始加湿养护的施工过程中,应尽量避免新拌混凝土的水分蒸发,缩小暴露于干燥空气中的工作面,施工操作之前和操作完毕的暴露表面需立即用塑料膜覆盖,避免吹风,在干燥空气中操作时宜在工作面上方喷雾以增加环境湿度并起到降温的作用。

本规范中所指的大掺量矿物掺合料混凝土为:在硅酸盐水泥中单掺粉煤灰量不小于胶凝材料总重的30%、单掺磨细矿渣量不小于胶凝材料总重的50%,复合使用多种矿物掺合料时,粉煤灰掺量与0.3的比值加上磨细矿渣掺量与0.5的比值之和大于1。

2.1.18 钢筋的混凝土保护层 concrete cover to reinforcement

从混凝土表面到钢筋 (包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋) 公称直径外边缘之间的最小距离:对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。

2.1.19 防腐蚀附加措施 additional protective measures

在改善混凝土密实性,增加保护层厚度和利用防排水措施等常规手段的基础上.为进一步提高混凝土结构耐久性所采取的补充措施,包括混凝土表面涂层、防腐蚀面层,环氧涂层钢筋,钢筋阻锈剂和阴极保护等。

2.1.20 多重防护策略 multiple protective strategy

为确保混凝土结构和构件的使用年限而同时采取多种防腐蚀附加措施的方法。

2.1.21 混凝土结构 concrete structure

以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构;无筋或不配置受力钢筋的结构为素混凝土结构,钢筋混凝土和预应力混凝土结构在本规范统称为配筋混凝土结构。

▼ 展开条文说明

2.1.21 本规范所指配筋混凝土结构中的筋体,不包括不锈钢、耐候钢或高分子聚酯材料等有机材料制成的筋体,也不包括纤维状筋体。

2.2 符号

3基本规定

3.1 设计原则

3.1.1 混凝土结构的耐久性应根据结构的设计使用年限、结构所处的环境类别及作用等级进行设计。

对于氯化物环境下的重要混凝土结构,尚应按本规范附录A的规定采用定量方法进行辅助性校核。

▼ 展开条文说明

3.1.1 混凝土结构的耐久性设计可分为传统的经验方法和定量计算方法。传统经验方法是将环境作用按其严重程度定性地划分成几个作用等级,在工程经验类比的基础上,对于不同环境作用等级下的混凝土结构构件,由规范直接规定混凝土材料的耐久性质量要求(通常用混凝土的强度、水胶比、胶凝材料用量等指标表示)和钢筋保护层厚度等构造要求。近年来,传统的经验方法有很大的改进:首先是按照材料的劣化机理确定不同的环境类别,在每一类别下再按温、湿度及其变化等不同环境条件区分其环境作用等级,从而更为详细地描述环境作用,其次是对不同设计使用年限的结构构件,提出不同的耐久性要求。

在结构耐久性设计的定量计算方法中,环境作用需要定量表示,然后选用适当的材料劣化数学模型求出环境作用效应,列出耐久性极限状态下的环境作用效应与耐久性抗力的关系式,可求得相应的使用年限。结构的设计使用年限应有规定的安全度,所以在耐久性极限状态的关系式中应引入相应的安全系数,当用概率可靠度方法设计时应满足所需的保证率。对于混凝土结构耐久性极限状态与设计使用年限安全度的具体规定,可见本规范的附录A。

目前,环境作用下耐久性设计的定量计算方法尚未成熟到能在工程中普遍应用的程度。在各种劣化机理的计算模型中,可供使用的还只局限于定量估算钢筋开始发生锈蚀的年限。在国内外现行的混凝土结构设计规范中,所采用的耐久性设计力方法仍然是传统方法或改进的传统方法。

本规范仍采用传统的经验方法,但进行了改进。除了细化环境的类别和作用等级外,规范在混凝土的耐久性质量要求中,既规定了不同环境类别与作用等级下的混凝土最低强度等级、最大水胶比和混凝土原材料组成,又提出了混凝土抗冻耐久性指数、氯离子扩散系数等耐久性参数的量值指标;同时从耐久性要求出发,对结构构造方法、施工质量控制以及工程使用阶段的维修检测作出了比较具体的规定。对于设计使用年限所需的安全度,已隐含在规范规定的上述要求中。

本规范中所指的环境作用,是直接与混凝土表面接触的局部环境作用。同一结构中的不同构件或同一构件中的不同部位,所处的局部环境有可能不同,在耐久性设计中可分别予以考虑。

3.1.2 混凝土结构的耐久性设计应包括下列内容:

1 结构的设计使用年限、环境类别及其作用等级;

2 有利于减轻环境作用的结构形式、布置和构造;

3 混凝土结构材料的耐久性质量要求;

4 钢筋的混凝土保护层厚度;

5 混凝土裂缝控制要求;

6 防水、排水等构造措施;

7 严重环境作用下合理采取防腐蚀附加措施或多重防护策略;

8 耐久性所需的施工养护制度与保护层厚度的施工质量验收要求;

9 结构使用阶段的维护,修理与检测要求。

▼ 展开条文说明

3.1.2 本条提出混凝土结构耐久性设计的基本内容,强调耐久性设计不仅是确定材料的耐久性能指标与钢筋的混凝土保护层厚度。适当的防排水构造措施能够非常有效地减轻环境作用,应作为耐久性设计的重要内容。混凝土结构的耐久性在很大程度上还取决于混凝土的施工养护质量与钢筋保护层厚度的施工误差,由于国内现行的施工规范较少考虑耐久性的需要,所以必须提出基于耐久性的施工养护与保护层厚度的质量验收要求。

在严重的环境作用下,仅靠提高混凝土保护层的材料质量与厚度,往往还不能保证设计使用年限,这时就应采取一种或多种防腐蚀附加措施(参见2.1. 20条)组成合理的多重防护策略;对于使用过程中难以检测和维修的关键部件如预应力钢绞线,应采取多重防护措施。

混凝土结构的设计使用年限是建立在预定的维修与使用条件下的。因此,耐久性设计需要明确结构使用阶段的维护、检测要求,包括设置必要的检测通道,预留检测维修的空间和装置等,对于重要工程,需预置耐久性监测和预警系统。

对于严重环境作用下的混凝土工程,为确保使用寿命,除进行施工建造前的结构耐久性设计外,尚应根据竣工后实测的混凝土耐久性能和保护层厚度进行结构耐久性的再设计,以便发现问题及时采取措施;在结构的使用年限内,尚需根据实测的材料劣化数据对结构的剩余使用寿命作出判断并针对问题继续进行再设计,必要时追加防腐措施或适时修理。

3.2 环境类别与作用等级

3.2.1结构所处环境按其对钢筋和混凝土材料的腐蚀机理可分为5类,并应按表3.2.1确定。

注:一般环境系指无冻融,氯化物和其他化学腐蚀物质作用。

▼ 展开条文说明

3.2.1 本条根据混凝土材料的劣化机理,对环境作用进行了分类:一般环境,冻融环境、海洋氯化物环境、除冰盐等其他氯化物环境和化学腐蚀环境,分别用大写罗马字母Ⅰ~V表示。

一般环境(Ⅰ类)是指仅有正常的大气(二氧化碳、氧气等)和温、湿度(水分)作用.不存在冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质的影响。一般环境对混凝土结构的腐蚀主要是碳化引起的钢筋锈蚀。混凝土呈高度碱性,钢筋在高度碱性环境中会在表面生成一层致密的钝化膜,使钢筋具有良好的稳定性。当空气中的二氧化碳扩散到混凝土内部,会通过化学反应降低混凝土的碱度(碳化),使钢筋表面失去稳定性并在氧气与水分的作用下发生锈蚀。所有混凝土结构都会受到大气和温湿度作用,所以在耐久性设计中都应予以考虑。

冻融环境(Ⅱ类)主要会引起混凝土的冻蚀。当混凝土内部含水量很高时,冻融循环的作用会引起内部或表层的冻蚀和损伤。如果水中含有盐分,还会加重损伤程度。因此冰冻地区与雨、水接触的露天混凝土构件应按冻融环境考虑。另外,反复冻融造成混凝土保护层损伤还会间接加速钢筋锈蚀。

海洋、除冰盐等氯化物环境(Ⅲ和Ⅳ类)中的氯离子可从混凝土表面迁移到混凝土内部。当到达钢筋表面的氯离子积累到一定浓度(临界浓度)后,也能引发钢筋的锈蚀。氯离子引起的钢筋锈蚀程度要比一般环境(Ⅰ类)下单纯由碳化引起的锈蚀严重得多,是耐久性设计的重点问题。

化学腐蚀环境(Ⅴ类)中混凝土的劣化主要是土、水中的硫酸盐、酸等化学物质和大气中的硫化物、氮氧化物等对混凝土的化学作用,同时也有盐结晶等物理作用所引起的破坏。

3.2.2 环境对配筋混凝土结构的作用程度应采用环境作用等级表达,并应符合表3.2.2的规定。

▼ 展开条文说明

3.2.2 本条将环境作用按其对混凝土结构的腐蚀影响程度定性地划分成6个等级,用大写英文字母A~F表示。一般环境的作用等级从轻微到中度(Ⅰ—A、Ⅰ—B、Ⅰ-C),其他环境的作用程度则为中度到极端严重。应该注意,由于腐蚀机理不同,不同环境类别相同等级(如Ⅰ-C、Ⅱ-C、Ⅲ—C)的耐久性要求不会完全

相同。

与各个环境作用等级相对应的具体环境条件,可分别参见本规范第4~7章中的规定。由于环境作用等级的确定主要依靠对不同环境条件的定性描述,当实际的环境条件处于两个相邻作用等级的界限附近时,就有可能出现难以判定的情况,这就需要设计人员根据当地环境条件和既有工程劣化状况的调查,并综合考虑工程重要性等因素后确定。在确定环境对混凝土结构的作用等级时,还应充分考虑环境作用因素在结构使用期间可能发生的演变。

由于本规范中所指的环境作用是指直接与混凝土表面接触的局部环境作用.所以同一结构中的不同构件或同一构件中的不同部位,所承受的环境作用等级可能不同。例如,外墙板的室外一侧会受到雨淋受潮或干湿交替为Ⅰ- B或Ⅰ—C,但室内一侧则处境良好为Ⅰ—A,此时内外两侧钢筋所需的保护层厚度可取不同。在实际工程设计中,还应从施工方便和可行性出发,例如桥梁的同一墩柱可能分别处于水中区、水位变动区、浪溅区和大气区,局部环境作用最严重的应是干湿交替的浪溅区和水位变动区,尤其是浪溅区;这时整个构件中的钢筋保护层最小厚度和混凝土的最大水胶比与最低强度等级,一般就要按浪溅区的环境作用等级Ⅲ—E或Ⅲ-F确定。

3.2.3 当结构构件受到多种环境类别共同作用时,应分别满足每种环境类别单独作用下的耐久性要求。

▼ 展开条文说明

3.2.3 一般环境(工类)的作用是所有结构构件都会遇到和需要考虑的。当同时受到两类或两类以上的环境作用时,通常由作用程度较高的环境类别决定或控制混凝土构件的耐久性要求,但对冻融环境(Ⅱ类)或化学腐蚀环境(Ⅴ类)有例外,例如在严重作用等级的冻融环境下可能必须采用引气混凝土,同时在混凝土原材料选择、结构构造、混凝土施工养护等方面也有特殊要求。所以当结构构件同时受到多种类别的环境作用时,原则上均应考虑,需满足各自单独作用下的耐久性要求。

3.2.4 在长期潮湿或接触水的环境条件下,混凝土结构的耐久性设计应考虑混凝土可能发生的碱骨料反应、钙矾石延迟反应和软水对混凝土的溶蚀,在设计中采取相应的措施。对混凝土含碱量的限制应根据附录B确定。

▼ 展开条文说明

3.2.4 混凝土中的碱(  )与砂、石骨料中的活性硅会发生化学反应,称为碱—硅反应(Aggregate-Silica Reac-tion,简称ASR);某些碳酸盐类岩石骨料也能与碱起反应,称为碱—碳酸盐反应(Aggregate-Carbonate Reaction,简称ACR)。这些碱—骨料反应在骨料界面生成的膨胀性产物会引起混凝土开裂,在国内外都发生过此类工程损坏的事例。环境作用下的化学腐蚀反应大多从表面开始,但碱—骨料反应却是在内部发生的。碱—骨料反应是一个长期过程,其破坏作用需要若干年后才会显现,而且一旦在混凝土表面出现开裂,往往已严重到无法修复的程度。

)与砂、石骨料中的活性硅会发生化学反应,称为碱—硅反应(Aggregate-Silica Reac-tion,简称ASR);某些碳酸盐类岩石骨料也能与碱起反应,称为碱—碳酸盐反应(Aggregate-Carbonate Reaction,简称ACR)。这些碱—骨料反应在骨料界面生成的膨胀性产物会引起混凝土开裂,在国内外都发生过此类工程损坏的事例。环境作用下的化学腐蚀反应大多从表面开始,但碱—骨料反应却是在内部发生的。碱—骨料反应是一个长期过程,其破坏作用需要若干年后才会显现,而且一旦在混凝土表面出现开裂,往往已严重到无法修复的程度。

发生碱-骨料反应的充分条件是:混凝土有较高的碱含量;骨料有较高的活性;还要有水的参与。限制混凝土含碱量、在混凝土中加入足够掺量的粉煤灰、矿渣或沸石岩等掺合料,能够抑制碱—骨科反应;采用密实的低水胶比混凝土也能有效地阻止水分进入混凝土内部,有利于阻止反应的发生。混凝土含碱量的规定见附录B. 2。

混凝土钙矾石延迟生成(Delayed Ettringite Formation,简写作DEF)也是混凝土内部成分之间发生的化学反应。混凝土中的钙矾石是硫酸盐、铝酸钙与水反应后的产物,正常情况下应该在混凝土拌合后水泥的水化初期形成。如果混凝土硬化后内部仍然剩有较多的硫酸盐和铝酸三钙,则在混凝土的使用中如与水接触可能会再起反应,延迟生成钙矾石。钙矾石在生成过程中体积会膨胀,导致混凝土开裂。混凝土早期蒸养过度或内部温度较高会增加延迟生成钙矾石的可能性。防止延迟生成钙矾石反应的主要途径是降低养护温度、限制水泥的硫酸盐和铝酸三钙( )含量以及避免混凝土在使用阶段与水分接触。在混凝土中引气也能缓解其破坏作用。

)含量以及避免混凝土在使用阶段与水分接触。在混凝土中引气也能缓解其破坏作用。

流动的软水能将水泥浆体中的氢氧化钙溶出,使混凝土密实件下降并影响其他含钙水化物的稳定,酸性地下水也有类似的作用。增加混凝土密实性有助于减轻氢氧化钙的溶出。

3.2.5 混凝土结构的耐久性设计尚应考虑高速流水,风沙以及车轮行驶对混凝土表面的冲刷,磨损作用等实际使用条件对耐久性的影响。

▼ 展开条文说明

3.2.5 冲刷、磨损会削弱混凝土构件截面,此时应采用强度等级较高的耐磨混凝土,通常还需要将可能磨损的厚度作为牺牲厚度考虑在构件截面或钢筋的混凝土保护层厚度内。

不同骨料抗冲磨性能大不相同。研究表明,骨料的硬度和耐磨性对混凝土的抗冲磨能力起到重要作用,铁矿石骨料好于花岗岩骨料,花岗岩骨料好于石灰岩骨料。在胶凝材料中掺入硅灰也能有效地提高混凝土的抗冲磨性能。

3.3 设计使用年限

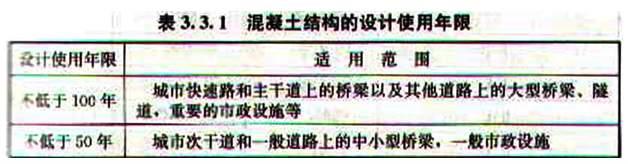

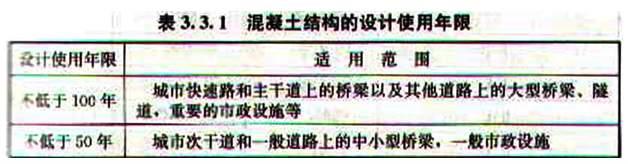

3.3.1 混凝土结构的设计使用年限应按建筑物的合理使用年限确定,不应低于现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定;对于城市桥梁等市政工程结构应按照表3.3.1的规定确定。

▼ 展开条文说明

3.3.1 本条对混凝土结构的最低设计使用年限作出了规定。结构的设计使用年限和我国《建筑法》规定的合理使用年限(寿命)的关系见1.0.1和1.0.3的条文说明。

结构设计使用年限是在确定的环境作用和维修、使用条件下,具有规定保证率或安全裕度的年限。设计使用年限应由设计人员与业主共同确定,首先要满足工程设计对象的功能要求和使用者的利益,并不低于有关法规的规定。

我国现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153对房屋建筑、公路桥涵,铁路桥涵以及港口工程规定了使用年限,应予遵守;对于城市桥梁、隧道等市政工程按照表3.3.1的规定确定结构的设计使用年限。

3.3.2 一般环境下的民用建筑在设计使用年限内无需大修,其结构构件的设计使用年限应与结构整体设计使用年限相同。

严重环境作用下的桥梁、隧道等混凝土结构,其部分构件可设计成易于更换的形式,或能够经济合理地进行大修。可更换构件的设计使用年限可低于结构整体的设计使用年限,并应在设计文件中明确规定。

▼ 展开条文说明

3.3.2 在严重(包括严重、非常严重和极端严重)环境作用下,混凝土结构的个别构件因技术条件和经济性难以达到结构整体的设计使用年限时(如斜拉桥的拉索),在与业主协商同意后,可设计成易更换的构件或能在预期的年限进行大修,并应在设计文件中注明更换或大修的预期年限。需要大修或更换的结构构件,应具有可修复性,能够经济合理地进行修复或更换,并具备相应的施工操作条件。

'>《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,

反面词采用“不宜”。

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求(或规定)”。