中华人民共和国国家标准

煤矿采空区建(构)筑物地基处理技术规范

Technical code for ground treatment of buildings

in coal mine goaf

GB 51180-2016

主编部门:中国煤炭建设协会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2017年4月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1281号

住房城乡建设部关于发布国家标准

《煤矿采空区建(构)筑物地基处理技术规范》的公告

现批准《煤矿采空区建(构)筑物地基处理技术规范》为国家标准,编号为GB 51180-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第3.0.2、6.1.2条为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年8月18日

前 言

本规范根据住房城乡建设部《关于印发<2013年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2013]6号)要求,由煤炭工业太原设计研究院及各参编单位共同编制完成。

本规范在编制过程中,规范编制组进行了广泛调查研究,认真总结了实践经验,参考了有关国际和国内标准,并广泛征求意见,最后经审查定稿。

本规范共分12章和3个附录,主要内容包括总则、术语和符号、基本规定、灌注充填法、穿越/跨越法、砌筑法、剥挖回填法、强夯法、堆载预压法、采动边坡防治、采空区治理综合措施、工后检测与变形监测等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国煤炭建设协会负责日常管理,煤炭工业太原设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄送煤炭工业太原设计研究院(地址:山西省太原市青年路18号,邮政编码:030001,E-mail:tymsyytzf@sina.com),以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:煤炭工业太原设计研究院

参编单位:煤炭工业合肥设计研究院

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

中煤科工集团武汉设计研究院有限公司

中煤科工集团北京华宇工程有限公司

中煤西安设计工程有限责任公司

大地工程开发(集团)有限公司

徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司

山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司

天地科技股份有限公司开采设计事业部

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司

山西省交通规划勘察设计院

主要起草人:石春宇 陈友明 徐忠和 耿建平 刘晓勇 丁陈建 唐秋元 李俊山 吴圣林 程韶清 谭永强 杨永玉 林杜军 赵伦东 吴西臣 徐乃忠 李华文 徐贵娃 聂承凯 师凯 高顺峰 张飞 董转运 孙雅洁

主要审查人:范士凯 王步云 王志杰 王亚伟 田志忠 徐杨青 董完毛 隋旺华 韩洪德

1 总 则

1.0.1 为了充分开发利用煤矿采空区土地资源,在煤矿采空区建(构)筑物地基处理的设计、施工、质量检验和采动边坡防治中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠、节能环保,制定本规范。

▼ 展开条文说明

1.0.2 本规范适用于已有煤矿采空区场地地面新建、改建和扩建的工业与民用建(构)筑工程地基处理设计、施工和质量检验。

1.0.3 煤矿采空区建(构)筑物地基处理的设计、施工和质量检验除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 煤矿采空区 coal mine goaf

狭义的煤矿采空区仅指地下煤炭资源开采空间。本规范也指因地下开采空间围岩失稳而产生位移、开裂、破碎垮落,直至上覆岩层整体下沉、弯曲所引起的地表变形和破坏的区域与范围。

2.1.2 采空区地基 foundation in mine goaf

建(构)筑物基础附加应力影响范围内的岩土体和其下伏煤矿采空区共同构成的地质单元。

2.1.3 采空区地基处理 ground treatment in mine goaf

为增强采空区工程建设场地的稳定性,提高采空区地基的承载力,消除或减缓采空区地表移动变形采取的技术措施。

▼ 展开条文说明

2.1.4 采空区活化 activation of coal mine goaf

煤矿采空区场地地表移动变形达到稳定或基本稳定后,在地下水潜蚀、多煤层重复采动、震动荷载等外力因素的作用下,场地复活为非稳定场地,或使非稳定场地在上述外力因素的作用下不稳定性进一步加剧的现象。

2.1.5 灌注充填法 grouting

采用人工方法向采空区灌注、投送填充材料,充填、胶结采空区空洞及松散体的采空区地基处理方法。

2.1.6 围护带 safety berm

在确定采空区地基处理范围时,为确保安全,在拟建建(构)筑物周边划定的带状面积。

2.1.7 浆液结石率 stone rate

采空区灌注充填法地基处理时,注入浆液固结后体积与注入浆液体积的比,通常通过室内试验确定。

2.1.8 充填系数 coefficient of grouting

采空区灌注充填法地基处理时,灌注浆液的体积与治理范围内采空区剩余空隙体积的比值。

2.1.9 小窑采空区 small mine gob area

多指非正规方式开采,以巷道方式掘进并向两侧开挖支巷道进行开采的小规模、网络状、采深浅、范围窄的采空区。该类采空区分布无规律,单层或多层重叠交错,大多不支撑或临时简单支撑,任其顶板自然垮落。

2.1.10 移动角 angle of critical displacement

指在充分或接近充分采动的条件下,移动盆地主断面上,地表最外边的临界变形点和采空区边界点连线与水平线在煤壁一侧的夹角,又称为移动影响角。

2.1.11 回采率 mining rate

采空区地基处理范围内煤炭资源开采体积占工业储量的百分比。

▼ 展开条文说明

2.1.12 灌注损耗系数 grouting lost coefficient

采空区灌注充填法地基处理施工中,用于衡量因“跑、冒、滴、漏”等造成注浆浆液损失的参数。

2.1.13 采空区剩余空隙率 mine goaf residential voidage

采空区实际剩余空隙的体积与煤炭资源开采体积之比。

2.1.14 穿越法 pile foundation

采用桩基础穿越采空区使桩端进入采空区稳定底板的采空区地基处理方法。

2.1.15 跨越法 beam/raft foundation

采用梁或筏板跨越采空区巷道,基础置于巷道两侧稳定岩土体的采空区地基处理方法。

2.1.16 砌筑法 masonry

对洞室空间较大、顶板较稳定、通风条件良好的采空区,采用干砌、浆砌砌体或浇注混凝土等方法,以增强对采空区顶板支撑作用的采空区地基处理方法。

2.1.17 剥挖回填法 excavation refilling

移除采空区上覆岩石及覆盖物,采用回填材料分层回填压实或夯实的处理方法。

2.1.18 强夯法 dynamic compaction

在浅埋采空区,将夯锤提到一定高度后使其自由下落,以冲击和振动能量使采空区岩土体得到固结压密的处理方法。

2.1.19 采动边坡 mined slope

受采空区采动、变形影响控制的边坡。其主要破坏形式为采动滑坡和采动坡体崩塌。

2.1.20 采动滑坡 mined landslide

开采沉陷诱发的滑坡。

2.1.21 采动坡体崩塌 mined rock collapse

指受采空区变形影响,较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟谷)的现象。

2.1.22 建筑措施 architectural measure

按采空区特征确定建(构)筑物的建筑体型及平面位置等建筑特征,以消除或减小因采空区地表移动变形对建(构)筑物的影响而采取的建筑设计措施。

2.1.23 结构措施 structural measure

提高建筑结构的抗变形能力,以消除或减小因采空区地表移动变形对建(构)筑物的影响而采取的结构设计措施。

2.1.24 工后检测 detection after construction

采空区地基处理施工结束后,对其处理施工质量及处理效果等进行的综合检测评价。

2.2 符 号

2.2.1 采空区特征

Hd——采空区埋深;

M——采出煤层法向厚度;

N——煤层回采率;

n——采空区剩余空隙率;

α——煤层倾角;

i——倾斜值;

K——曲率值;

ε——水平变形值;

φ——松散层移动角;

δ——采空区上覆岩层移动角;

β——采空区下山方向上覆岩层移动角;

γ——采空区上山方向上覆岩层移动角。

2.2.2 采空区地基处理

Qg——灌注量;

S——采空区地基处理面积;

τ——灌注量损耗系数;

η——充填系数;

c——浆液结石率;

RC——结石体抗压强度;

vs——横波波速;

k——侧向摩阻力折减系数;

PZ——砌筑体上覆荷载;

Ha——砌筑采空空洞上覆岩土体影响高度;

Qf——强夯回填量;

B——采空区水平处理范围;

hd——采空边缘区处理深度。

3 基本规定

3.0.1 采空区地面建(构)筑物地基处理设计应根据建(构)筑物规模、功能特征,采空区特征以及采空区地基可能造成建(构)筑物破坏或影响正常使用的程度分为三个等级,设计时应根据具体情况,按表3.0.1的规定确定。

注:1 Hd为采空区埋深(m),t为停采时间(天);

2 对30层以上和高度大于100m超高层建筑以及高度超过100m的构筑物的下伏采空区地基处理设计与施工应进行专门论证。

▼ 展开条文说明

3.0.2 煤矿采空区新建、改建和扩建工程设计和施工前,必须进行煤矿采空区岩土工程勘察,判定工程建设场地的稳定性和适宜性。勘察及评价结论应作为煤矿采空区地基处理、建(构)筑物及地基基础设计的主要依据。

▼ 展开条文说明

3.0.3 采空区场地稳定性及适宜性评价应符合现行国家标准《煤矿采空区岩土工程勘察规范》GB 51044的有关规定。

3.0.4 煤矿采空区建(构)筑物地基处理宜在地表移动衰退期结束后进行。

▼ 展开条文说明

3.0.5 采空区建(构)筑物地基处理主要对象,应包括拟建场地影响范围内煤矿采空空洞、采空区覆岩垮落、离层及对场地和地基稳定性有影响的巷道、废弃井筒、地表裂缝、塌陷坑等。

▼ 展开条文说明

3.0.6 采空区建(构)筑物地基处理面积及处理深度,应依据建筑物特征、采空区特征、采空区地基处理设计等级及采空区地基处理方法等综合确定。

▼ 展开条文说明

3.0.7 采空区地基处理方法应根据上部结构对地基处理的要求、采空区采矿和地质条件、覆岩垮落类型、地表变形特征、工期、地区经验和环境保护等综合确定,并应符合下列规定:

1 对条带式、房柱式、穿巷式开采等非充分采动,或顶板自然垮落、尚属稳定的浅层采空区,可按本规范地基处理方法适用范围综合选定;

2 依据覆岩及其垮落类型选择地基处理方法,可按表3.0.7-1的规定确定:

3 对充分采动的具有典型“三带”特征及地表移动盆地变形的大面积煤矿采空区,可按表3.0.7-2确定。

▼ 展开条文说明

3.0.8 不同类型或不同变形区段的采空区,可根据采空区变形特征、稳定性现状、拟建建(构)筑物重要性等级以及对不均匀沉降敏感程度等,采取不同的地基处理方法。

3.0.9 对评定为稳定及基本稳定的采空区场地,在确定采空区地基处理设计方案时,尚应分析下列可能引起采空区活化的不利因素:

1 非充分采动的采空区及小窑采空区,地下水长期对煤(岩)柱、顶底板岩石的软化作用;

2 充分采动采空区垮落、断裂带地下水长期对覆岩的潜蚀、软化作用;

3 地表水经塌陷坑、采动裂缝等长期入渗对采空区的作用;

4 多煤层重复采动及邻近矿区开采的作用;

5 地质构造褶皱、断裂强烈发育的采空区,受邻近矿区采动、爆破振动、地震等作用;

6 充水采空区,因相邻矿区开采的疏排水作用;未充水采空区,因外界因素积水的软化作用;

7 垮落带、断裂带发育且密实程度差的浅层、中深层采空区场地上的附加荷载作用。

3.0.10 应根据采空区类型、建(构)筑物规模及其所处地表移动变形位置,同时结合上部结构、基础和地基的共同作用,选用地基处理与加强上部结构抗变形能力的综合措施。

▼ 展开条文说明

3.0.11 对以下类型采空区地基处理工程,应在有代表性的区段进行现场试验和试验性施工,并应校验设计参数和施工工艺:

1 采空区地基处理设计等级为甲、乙级的工程;

2 无区域处理经验的工程;

3 采用新材料或新处理工艺的工程。

▼ 展开条文说明

3.0.12 采空区地基处理设计除应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定外,尚应符合下列规定:

1 所有采空区建(构)筑物地基计算,应满足承载力计算的有关规定;

2 采空区建(构)筑物地基变形验算,应分析评价采空区残余变形的影响;

3 对位于斜坡上或边坡附近的采空区建(构)筑物以及受较大水平荷载作用的高层建筑、高耸结构,尚应进行地基稳定性验算。

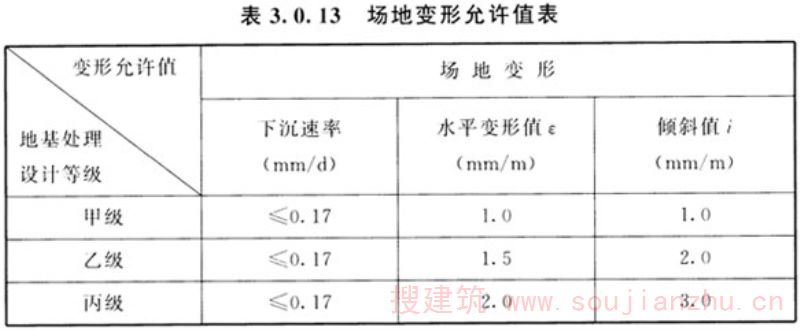

3.0.13 处理后的采空区场地变形允许值应按表3.0.13确定。

3.0.14 采空区地基处理施工期间,地表移动变形监测,监测的内容、方法、精度,应符合现行国家标准《煤矿采空区岩土工程勘察规范》GB 51044中勘察阶段变形监测的有关规定。

▼ 展开条文说明

3.0.15 采空区地基上的建(构)筑物,应进行长期变形监测,监测内容、方法及精度应满足现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

▼ 展开条文说明

3.0.16 采空区地基处理施工工艺、工序应根据采空区顶板垮落特征、密实程度、充水状态等综合确定,并应严格控制工序、质量,进行施工验证和工后检测与评价。

3.0.17 煤矿采空区建(构)筑物地基处理鼓励采用新技术、新材料和新工艺,合理利用矿渣、尾矿等废弃物,应遵守国家现行安全生产和环境保护等有关规定,并应符合耐久性使用要求。

3.0.18 煤矿采空区地基处理设计等级为甲级、乙级的建(构)筑物,地基处理设计、施工、质量检验和工后监测等均应符合动态设计、信息法施工的工程管理要求。地基处理设计等级为丙级的建(构)筑物,地基处理设计、施工宜采用动态工程管理方法。

4 灌注充填法

4.1 一般规定

4.1.1 灌注充填法可用于各类型煤矿采空区的地基处理。

▼ 展开条文说明

4.1.2 灌注充填材料除应满足环境保护要求外,所选用材料的规格、配比及各项参数均应满足采空区地基处理要求。

▼ 展开条文说明

4.1.3 灌注充填加固前宜进行室内浆液配比试验和现场灌注试验,确定设计参数、处理效果、施工工法和施工设备。

▼ 展开条文说明

附录C 采动边坡稳定性系数和推力计算

C.0.1 采动边坡单滑面滑移(含滑移式危岩)稳定性系数Kf(图C.0.1)可按下式计算:

Pm=(Md·Dw/H0·F)tanβs (C.0.1-7)

式中:

R——抗滑力(kN/m);

T——下滑力(kN/m);

i、i'——坡顶边缘最终和动态倾斜值,倾向与坡体相同时取正值(相反取负值);

ε、ε'——坡顶边缘最终和动态水平变形值,拉伸为正值(压缩为负值,动态取正值);

Hs——采空坡体高度(m);

W——滑体重量(kN/m);

η——计算系数;当Hi≤Hs时,η=(Pm·w)/Hi;当Hi>Hs时,η=(Pm·w)/(Hi-Hs);w为坡顶边缘下沉值(m);

Pm——坡体采动程度系数,小于或等于10;

ξ——计算系数;当Hi<Hs时,ξ=1.0;当Hi≥Hs时,ξ=Hs/Hi;

Hi——坡顶至开采煤层底板垂高(m);

A'——地震加速度(重力加速度g);

V——后缘裂缝静水压力(kN/m);

U——沿滑面扬压力(kN/m);

Ls——滑面长度(m);

c——滑动面内聚力(kPa);

Z——滑体后壁张开性裂缝深度(m);

Hw——张性裂缝中充水深度(m);

——内摩擦角(°);

——内摩擦角(°);

α0——滑面倾角(°);

βs——坡面倾角(°);

λs——侧压力系数,λs=μ/(1-μ),μ为泊松比;

γw——水体容重(N/m3);

hw——浸润线下土体高度(m);

Md——坡体下方煤层法向开采厚度(m);

H0——坡体下方平均开采深度(m);

Dw——坡体下方开采宽度(m),如D≥1.5H0时,取D=1.5H0;

F——岩性系数,可按表C.0.1选取。

C.0.2 采动边坡单滑面滑移(含滑移式危岩)推力可按下式计算:

P=Ks×T-R (C.0.2)

式中:P——推力(kN/m);

Ks——设计的安全系数。

C.0.3 采动边坡单一平面或圆弧形滑移稳定性系数Kf可按下列公式计算(图C.0.3)。

式中:Ri——第i条块的抗滑力(kN/m);

Ti——第i条块的下滑力(kN/m);

Nwi——第i条块孔隙水压力(kN/m);

TDi——第i条块渗透压力产生的平行滑面分力(kN/m);

ru——孔隙压力比;

ηi——计算系数;

RDi——渗透力产生的垂直滑面分力;

Wi——第i条块的重量(kN/m);

ci——第i条块的内聚力(kPa);

i——第i条块内摩擦角(°);

i——第i条块内摩擦角(°);

LSi——第i条块滑面长度(m);

αi——第i条块滑面倾角(°);

βi——第i条块地下水流向(°);

hwi——浸润线下土体高度(m)。

C.0.4 采动边坡单一平面或圆弧形滑移推力可按下列公式计算:

对剪切而言:Hs=(Ks-Kf)×∑(Ti×cosαi) (C.0.4-1)

对弯矩而言:Hm=(Ks-Kf)/Ks×∑(Ti×cosβi) (C.0.4-2)

式中:Hs、Hm——推力(kN)。

C.0.5 采动边坡折线形滑移稳定性系数Kf可按下列公式计算(图C.0.5):

式中:ψj——第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数。

C.0.6 采动边坡折线形滑移推力可按下式计算:

Pi=Pi-1×ψi+Ks×Ti-Ri (C.0.6)

式中:Pi——第i条块的推力(kN/m);

Pi-1——第i-1条块的推力(kN/m),若Pi-1<0,取Pi-1=0;

C.0.7 采动边坡倾倒式危岩稳定性系数Kf计算应符合下列要求:

1 由后缘岩体抗拉强度控制(图C.0.7-1),危岩体重心在倾覆点之外时可按式(C.0.7-1)计算,危岩体重心在倾覆点之内时可按式(C.0.7-2)计算:

式中:hb——后缘裂隙深度(m);

hw——后缘裂隙充水高度(m);

V——后缘裂隙水压力(kN/m);

Hs——后缘裂隙上端到未贯通段下端的垂直距离(m);

a——危岩体重心到倾覆点的水平距离(m);

b——后缘裂隙未贯通段下端到倾覆点之间的水平距离(m);

h0——危岩体重心到倾覆点的垂直距离(m);

f1k——危岩体抗拉强度标准值(kPa),根据岩石抗拉强度标准值乘以0.4的折减系数确定;

αc——危岩体与基座接触面倾角(°),外倾时取正值,内倾时取负值;

βb——后缘裂隙倾角(°)。

2 由底部岩体抗拉强度控制时(图C.0.7-2),稳定性系数Kf可按下式计算:

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《砌体结构设计规范》GB 50003

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《岩土工程勘察规范》GB 50021

《工程测量规范》GB 50026

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266

《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

《煤矿矿井建筑结构设计规范》GB 50592

《露天煤矿岩土工程勘察规范》GB 50778

《煤矿采空区岩土工程勘察规范》GB 51044

《建筑变形测量规范》JGJ 8

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑桩基技术规范》JGJ 94

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

标签:

本文链接:/guifan/4468.html

版权声明:站内所有文章皆来自网络转载,只供模板演示使用,并无任何其它意义!