前言

中华人民共和国行业标准

建设项目交通影响评价技术标准

Technical standards of traffic impact analysis of construction projects

CJJ/T 141-2010

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2010年03月31日

实施日期:2010年09年01日

1总则

1 总 则

1.0.1 为促进土地利用与交通系统的协调发展,规范城市和镇的建设项目交通影响评价,制定本标准。

▼ 展开条文说明

1.0.1 本条说明编制本标准的目的。随着交通的发展和城镇化的推进,我国城市在大规模建设的同时,交通问题日益突出,开始制约城市的正常发展。在城市规划建设中,按照规划协调好城市土地利用与交通的关系成为我国城市发展中的主要任务之一。

我国城市实施建设项目交通影响评价有十多年的经验,成为在城市规划指导下城市建设阶段协调交通与土地利用关系的重要环节。2004年5月1日实施的《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中明确规定:“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门对城市建设项目进行交通影响评价”。目前,部分城市和省已经制定了一些城市建设项目交通影响评价的政策、技术规范和实施细则,许多城市也迫切希望开展交通影响评价工作,但是由于缺乏统一的技术标准,各地的交通技术力量水平参差不齐,导致各城市在交通影响评价编制内容、深度、采用的技术方法和技术指标等方面差别较大,使交通影响评价工作在国内的推行受到了限制。

为了规范交通影响评价工作,充分发挥交通影响评价的作用,处理好交通影响评价与相关规划的关系,有必要制定统一的技术标准,使各城市的建设项目交通影响评价工作有章可循,为建设项目交通影响评价工作的推行提供技术支持。

1.0.2 本标准适用于城市和规划城镇人口规模在10万人以上的镇的建设项目交通影响评价。

▼ 展开条文说明

1.0.2 本条规定本标准的适用范围。首先,标准适用于城市在城市总体规划确定的规划区范围内进行交通影响评价的建设项目。其次,虽然目前我国的交通影响评价工作主要在特大城市展开,但随着交通发展,一些发展较快的镇也可能需要开展这项工作,因此,本标准的适用范围也包括人口规模较大的镇,在镇总体规划确定的镇规划区范围内进行交通影响评价的建设项目。人口规模是指正在执行的城市和镇总体规划所确定的规划期末城镇人口规模。

1.0.3 建设项目交通影响评价必须以城市和镇总体规划、详细规划为依据。

▼ 展开条文说明

1.0.3 本条规定建设项目交通影响评价与城市和镇总体规划、详细规划的关系。随着城乡规划和建设法律体系的逐步健全和政府依法行政的推进,建设项目交通影响评价必须以法定的城市和镇总体规划、详细规划作为依据进行编制。

涉及城市规划内容调整的交通分析,如城市规划用地性质变更、容积率调整、控制性详细规划调整等,不属于建设项目交通影响评价,应按照法定程序修改城市规划。

如果交通影响评价建议的交通改善措施涉及对相关法定规划的修改,必须遵循法定规划调整和修改的相关程序。

1.0.4 建设项目交通影响评价应遵循集约、节约使用土地和以人为本的原则,应妥善处理评价项目新生成交通与背景交通间的关系。

▼ 展开条文说明

1.0.4 本条确定建设项目交通影响评价应遵循的原则。建设项目的交通影响评价作为城市和镇规划、建设的一个重要环节,要在相关法定规划的指导下,处理好项目新生成交通与影响范围内背景交通的关系,尽量降低项目交通对背景交通运行的影响。在评价和交通改善中,要贯彻“以人为本”的原则,合理处理各种交通方式的关系,体现公交、行人优先的原则。同时,要把集约、节约利用土地的规划思想贯彻到评价工作中。

1.0.5 建设项目交通影响评价除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

▼ 展开条文说明

1.0.5 本条阐述本技术标准与其他现行相关法规、技术标准和规范的关系。建设项目交通影响评价处于规划和建设程序之间,涉及的相关法规、规范较多,在开展交通影响评价工作时,除执行本技术标准外,应同时执行国家相关的法规、技术标准和规范的规定。

2术语

2 术 语

2.0.1 建设项目 construction project

具有交通生成的永久性或临时性拟建设(新建、改建和扩建)项目。

▼ 展开条文说明

2.0.1 随着城镇的发展,除永久性的建设项目外,临时性的建设项目也日益增多,如临时性的停车场、餐饮场所、场馆等,也会对其周围的交通系统运行产生影响。因此,只要是符合启动阈值的拟建设项目,不论是永久性的还是临时性的,都应按照标准进行交通影响评价。

本标准中建设项目只指新建、改建或扩建部分。

2.0.2 建设项目交通影响评价 traffic impact analysis of construction projects

对建设项目投入使用后,新生成交通需求对周围交通系统运行的影响程度进行评价,并制定相应的对策,消减建设项目交通影响的技术方法。

2.0.3 建设项目分类 classification of construction projects

根据建设项目用地类型、建筑物使用功能和项目生成的交通需求特征对建设项目进行的分类。

▼ 展开条文说明

2.0.3 建设项目交通影响评价是衔接城市规划与城市建设的重要环节,需要详细而准确的交通出行特征基础数据作为评价的基础,因此,需要制订与城市规划用地分类、建筑使用功能相衔接,能够合理反映交通特性的建设项目分类,以便于进行交通影响评价的管理工作和指导各城市在统一的建设项目分类框架下开展交通出行率等交通需求特征调查和指标研究。

2.0.4 出行率 trip generation rate

建设项目单位指标(建筑面积、住宅户数、座位数等)在单位时间内所生成的交通需求,包括产生量和吸引量。

2.0.5 新生成交通需求 new generating traffic demand by construction projects

建设项目投入使用所生成(包括产生和吸引)的新增交通需求。新建项目,新生成交通需求包括建设项目生成的全部交通需求;改、扩建项目,新生成交通需求是指由项目改、扩建部分引起的新增交通需求。

2.0.6 背景交通需求 background traffic demand

交通影响评价范围内除去被评价建设项目新生成交通需求外的其他交通需求,包括起讫点均在评价范围外的通过性交通和评价范围内其他建设项目生成的交通需求。

2.0.7 交通影响评价启动阈值 thresholds of traffic impact analysis

建设项目需要进行交通影响评价的门槛条件。

2.0.8 交通影响程度评价指标 indicators of traffic impact assessment

衡量建设项目新生成交通需求对评价范围内交通系统影响的指标。

2.0.9 长路段 long continuous road link

长度超过1.5km,交通几乎不受交叉口影响的道路区段。

▼ 展开条文说明

2.0.9 本标准所指“长路段”的概念主要用于交通影响程度评价。建设项目邻近长路段时,不仅要评价其上下游交叉口的交通影响,还需要评价长路段的交通受到的影响。

2.0.10 公共交通线路剩余载客容量 the redundant capacity of public transport system around projects

在一定服务水平下,建设项目周围的公共交通设施可以为建设项目提供服务的富余运力。

3基本规定

3 基本规定

3.0.1 建设项目交通影响评价应根据建设项目所在地区的土地利用和交通系统状况,评价建设项目新生成交通需求对评价范围内交通系统运行的影响,并应根据交通影响的程度,提出对评价范围内交通系统以及建设项目选址,建设项目报审方案的改善建议。

3.0.2 建设项目交通影响评价采用的基础资料应完整、准确、有效。

▼ 展开条文说明

3.0.2 本条规定对建设项目交通影响评价所采用基础资料的要求。基础数据准确、分析方法科学,是保证交通影响评价分析结果可信、准确的基础。因此,为保障评价结果准确、可信,能够作为建设项目交通影响程度和评价范围内交通系统、建设项目选址、建设项目报审方案改善评定的依据,就要求建设项目交通影响评价所采用的技术资料(包括数据和图纸)完整、准确、有效,能够满足建设项目交通影响评价的要求。

3.0.3 建设项目交通影响评价应包括下列内容:

1 确定交通影响评价的范围与年限;

2 进行相关调查和资料收集;

3 分析评价范围内现状、各评价年限的土地利用与交通系统;

4 分析交通需求;

5 评价建设项目交通影响程度;

6 提出对建设项目评价范围内的交通系统、建设项目选址、建设项目报审方案的改善建议,并对改善措施进行评价;

7 提出评价结论。

▼ 展开条文说明

3.0.3 本条规定交通影响评价技术工作的基本内容。本条是在参照国内外建设项目交通影响评价准则的基础上确定,为普遍性要求,即一般交通影响评价技术工作应具备的基本内容。由于各城市交通特点和交通咨询技术水平差距较大,各地可根据实际情况,对交通影响评价工作相关内容和要求作出更加明确的规定。

3.0.4 建设项目交通影响评价报告应内容完整、结论明确。报告内容应符合本标准附录A的规定。

▼ 展开条文说明

3.0.4 本条规定对建设项目交通影响评价成果报告的要求。报告必须完整体现交通影响评价的任务和技术内容要求,提出对建设项目交通影响程度、评价范围内交通系统改善措施以及是否需要调整建设项目选址、报审方案的明确结论。

3.0.5 建设项目交通影响评价应在报建和(或)选址(包括选址或土地出让)阶段进行。

▼ 展开条文说明

3.0.5 本条建议进行建设项目交通影响评价工作的阶段。由于目前详细规划阶段的交通分析普遍偏弱,有必要在选址阶段就对重大建设项目对交通系统的影响进行科学分析,以便在项目建设的前期协调好土地开发与交通之间的关系。因此,按照规划建设管理程序,对于对交通影响较大的建设项目,应在项目论证的前期,即选址或土地出让阶段也进行交通影响评价,其他项目可在报建阶段进行交通影响评价。

适用于交通影响评价的建设项目选址必须以总体规划、控制性详细规划为依据。如在选址时涉及改变城市规划用地性质与容积率等,应首先进行规划修改论证,进行相应的交通规划,按照法定程序修改城市规划。

4建设项目分类

4 建设项目分类

4.0.1 交通影响评价应根据用地类型、建筑物使用性质和交通出行特征,对建设项目进行分类。

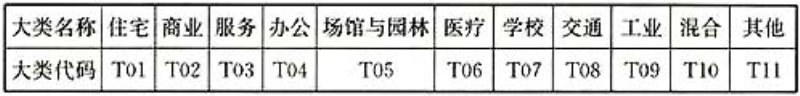

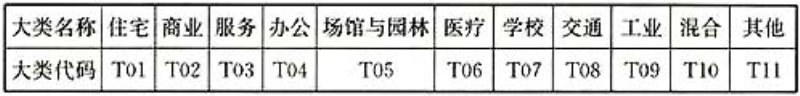

4.0.2 大类应依据用地类型和建筑物使用功能确定,划分为11个大类,大类划分的名称和代码应符合表4.0.2的规定。

表4.0.2 建设项目大类划分

4.0.3 城市和镇应在大类基础上按照本地建设项目交通出行特征进行中类划分。中类划分宜符合表4.0.3的规定。

表4.0.3 建设项目中类划分

4.0.4 城市和镇宜在中类基础上按照建设项目的交通出行特征划分小类。

▼ 展开条文说明

4.0.1~4.0.4 不同使用功能的建设项目,其交通出行强度、出行的交通方式构成以及出行的时间分布等特征均有较大差异,相应的,对周边交通系统的影响也就不同。因此,在交通影响评价工作中需要对建设项目进行分类,以便分门别类地确定交通影响评价的启动阈值和评价所需的各种指标及参数。

参考国内外交通影响评价中对建设项目的分类,并结合城乡规划建设主管部门目前执行的用地分类、建筑分类以及各地停车配建指标中的建设项目分类等,在各地建设项目出行特征调查数据分析的基础上,将建设项目分为大类、中类和小类。

建设项目大类划分主要用于与城市规划衔接,只有进一步进行中、小类划分,才能指导交通影响评价工作,制定适用于本地的交通分析参数。由于国内各城市交通状况差距较大,本标准只规定了建设项目大类划分,给出中类划分的建议方案。各地应根据各自规划管理的需要和交通的实际状况,继续完善中类划分,有条件的城镇应在中类的基础上继续划分建设项目小类。

4.0.5 城市和镇应通过分类调查确定不同类别建设项目的出行率等出行参数。

▼ 展开条文说明

4.0.5 同类建设项目各地调查的出行特征数据差别较大。为科学、合理地指导交通影响评价工作,各地应在建设项目分类指导下,开展基于中类和(或)小类的交通出行率等出行参数调查,逐步积累调查数据,建立符合本地交通特征的建设项目出行参数指标。

表1提供了根据目前国内各地建设项目出行调查数据整理的各类建设项目出行率指标,仅供各地在实际工作中参考。

表1 国内不同类别建设项目出行率参考表

5交通影响评价启动阈值

5 交通影响评价启动阈值

5.0.1 城市和镇应根据本地交通系统状况以及建设项目的分类、规模和区位,确定本地建设项目交通影响评价启动阈值。

▼ 展开条文说明

5.0.1 建设项目对周围交通系统的交通影响程度大小主要取决于项目在城市和镇中所处区位以及项目的类别和规模。城市和镇的中心地区,社会经济活动集中,交通供需矛盾突出,对项目新增加的交通需求也更加敏感。同样,不同类别和规模的建设项目,其所生成的交通出行总量、出行的交通方式结构以及出行的时间分布等需求特征方面也差异很大。此外,建设项目生成交通对周围交通的影响还与城市规模有关,规模较大和社会经济比较发达的城镇,其交通系统的运行状况也比较紧张,同类、同规模的建设项目,在不同城镇由于项目生成交通特征和背景交通状况差异,对交通系统的影响程度也不同。因此,启动阈值应结合各地的实际交通情况确定。本标准按照建设项目大类规定了不同规模的城市和镇的交通影响评价启动阈值取值范围等要求,各城市和镇应根据本地实际的交通系统状况,在第5.0.3~5.0.5条的基础上,根据建设项目在城市和镇中所处的位置、分类和规模,制定本地的交通影响评价启动阈值。

5.0.2 建设项目的规模或指标达到或超过规定的交通影响评价启动阈值时,应进行交通影响评价。

5.0.3 建设项目报建阶段交通影响评价启动阈值应符合下列规定:

1 住宅(T01)、商业(T02)、服务(T03)、办公(T04)类建设项目,交通影响评价启动阈值的取值范围应符合表5.0.3的规定;

表5.0.3 住宅、商业、服务、办公类建设项目交通影响评价启动阈值取值范围

注:1 人口规模是指正在执行的城市和镇总体规划所确定的规划期末城镇人口规模;

2 建设项目的建筑面积,有建筑设计方案时按总建筑面积计算,无建筑设计方案时按容积率建筑面积计算;

3 在同一栏中,人口规模越大、交通问题越复杂的城市和镇,其阈值选取宜越低。

2 场馆与园林(T05)和医疗(T06)类建设项目的启动阈值应为:新增配建机动车停车泊位100个;

3 符合下列条件之一的建设项目,应在报建阶段进行交通影响评价:

1)单独报建的学校(T07)类建设项目;

2)交通生成量大的交通(T08)类建设项目;

3)混合(T10)类的建设项目,其总建筑面积或指标达到项目所含建设项目分类(T01~T09,T11)中任一类的启动阈值;

4)主管部门认为应当进行交通影响评价的工业(T09)、其他(T11)类和其他建设项目。

▼ 展开条文说明

5.0.3 参照国内外城镇建设项目交通影响评价启动阈值的确定方法和研究成果,综合考虑国内城市和镇的交通状况、开发总量以及管理要求等,本条给出在项目报建阶段交通影响评价启动阈值的取值范围与规定。各地应根据本条第1~3款的规定确定本地在报建阶段进行建设项目交通影响评价的启动阈值。

1 住宅(T01)、商业(T02)、服务(T03)、办公(T04)类的建设项目是城镇建设中数量最多、分布最广的建设项目,也是目前各地在交通影响评价启动阈值中使用最多的类型。本款按照城市和镇人口规模、项目所处区位,给出用项目建筑规模表示的启动阈值取值范围。交通问题越复杂的城市和镇,其启动阈值应当越严格,可以取下限。城市人口规模越大,其交通系统的现状供需状况一般也越紧张,因此,在同一类别的城市和镇中,人口规模大的城市的启动阈值也可以取下限。

2 对于场馆与园林(T05)和医疗(T06)类,由于这两类建设项目个体之间交通生成的差别较大,不宜按照项目的建筑规模或用地规模确定其启动阈值,因此,按照各地对其机动车停车泊位的配建标准确定其启动阈值。当项目的机动车配建停车泊位大于或等于100个时,应进行交通影响评价。

3 学校(T07)、交通(T08)、混合(T10)以及工业(T09)和其他(T11)类情况比较复杂,难以进行统一的、定量的阈值规定。标准只规定应在报建阶段进行交通影响评价的项目条件,各地制定的启动阈值应将下列情况包含在内:

1)单独建设的学校一般规模较大,且学校(T07)类建设项目通常吸引人流多、高峰集中,对机动车、公共交通、自行车和行人设施的要求高,对交通安全的要求也比较高。尤其在现阶段各地中小学的校车系统尚未完善的情况下,大量的学生接送交通及其停车对学校周边交通系统的影响极大。因此,对单独报建的学校必须进行交通影响评价。而对属于居住区配套的小学、幼儿园,其交通影响一般限于社区内部,可以与住宅类项目合并进行交通影响评价。

2)交通(T08)类项目如公路客货运站场、铁路客货运站场、民用机场、公共交通枢纽、客货运码头、物流中心、大型机动车社会停车场(库)[其中,大型机动车社会停车场(库)是指公共使用、规模在100个泊位以上的停车场和停车库,不包括其他各类用地配建的停车场(库)]、公共汽电车停车场(库)和加油站等,通常交通生成量大,吸引范围广,交通构成复杂,对周边交通系统的影响大,均应进行交通影响评价。

3)混合(T10)类的建设项目,由于其使用功能由2个及以上建设项目大类构成,交通生成复杂,不同分类之间交通生成会相互影响,当这类建设项目总建设规模达到其所包含的大类中的任意一大类的启动阈值时,就应进行交通影响评价。

4)工业(T09)和其他(T11)类的建设项目,其建筑类型复杂多样,交通需求特征千差万别,难以规定统一的启动阈值,应由主管部门依据项目的具体情况和生成的交通需求等,确定是否需要进行交通影响评价。

由于项目在实际建设中遇到的问题多种多样,在实际工作中,除符合上述规定的建设项目外,主管部门认为有必要进行交通影响评价的建设项目,也应根据当地的实际情况进行交通影响评价。如对交通安全有影响或主管部门认为处于交通、环境和历史文化敏感地段的建设项目等。

条文中的“主管部门”是指城市和镇人民政府依法设立,并代表人民政府管理建设项目交通影响评价事务的职能机关,包括作出决策和共同商定作出决策的相关部门,以下同。

5.0.4 符合下列条件之一的建设项目,应在建设项目选址阶段进行交通影响评价:

1 特大城市的建设项目规模达到报建阶段启动阈值的5倍及以上,其他城市和镇达到3倍及以上;

2 重要的交通类项目;

3 主管部门认为需要在选址阶段也进行交通影响评价的建设项目。

▼ 展开条文说明

5.0.4 建设规模比较大的建设项目,因其产生的交通需求较大,其在城市中的选址、规模、使用性质对城市交通系统的影响程度也大,确定其建设方案就需要更加慎重,应在选址阶段就考虑其与城市和镇交通系统的关系。因此,当特大城市建设项目的规模达到报建阶段启动阈值5倍及以上,其他城市和镇达到3倍及以上,以及重要的交通类项目,应在项目的选址阶段也进行交通影响评价。此外,由于建设项目所处的环境特殊或其他方面原因,主管部门认为需要在选址阶段进行交通影响评价的建设项目,也应按照要求在选址阶段进行建设项目交通影响评价。

5.0.5 规划人口规模超过1000万的城市和国家历史文化名城可在本标准基础上确定更为严格的阈值标准。

▼ 展开条文说明

5.0.5 本标准的启动阈值规定,反映的是城市和镇的建设项目对交通系统影响的一般状况。由于国内各城市的交通状况差异较大,对于人口规模超过1000万的超大城市,交通问题更加复杂,可以在本标准的基础上确定更为严格的阈值标准。国家历史文化名城对交通的要求也更为严格,也可以根据交通状况确定更为严格的阈值标准。

5.0.6 当相邻建设项目开发建成时间接近,出入口相近或者共用时,可对多个相邻建设项目合并进行交通影响评价。

▼ 展开条文说明

5.0.6 当相邻建设项目开发建成时间接近,出入口相近或者共用时,会对周围的交通系统产生叠加的交通影响,为真实反映这种情况下的交通影响程度,可以根据实际情况将符合上述条件的相邻建设项目合并进行交通影响评价。

050'>《建设项目交通影响评价技术标准[附条文说明]》CJJ/T 141-20109交通改善措施与评价

9 交通改善措施与评价

9.0.1 建设项目对评价范围内交通系统有显著影响时,必须对评价范围内相关交通设施提出改善措施建议。

▼ 展开条文说明

9.0.1 建设项目对评价范围内交通系统的影响达到显著影响时,即意味着必须对影响范围内的交通系统进行改善,以降低建设项目新生成交通需求对评价范围内交通系统的影响。

9.0.2 提出建设项目内部交通系统、出入口以及评价范围内交通系统的改善措施建议,应根据建设项目的交通影响程度。改善措施应按本标准附录第A.0.8条的规定确定。

▼ 展开条文说明

9.0.2 交通改善措施应根据建设项目对评价范围内不同交通方式和不同地点动、静态交通的影响程度,针对建设项目评价范围内的相关交通设施和交通组织(包括内部交通和出入口),提出可降低建设项目新生成交通需求影响的改善方案与措施,具体的改善内容见附录A.0.8。

9.0.3 当提出的交通改善措施可行且评价范围内改善后的交通系统运行指标均符合下列规定时,应判定建设项目交通影响为可接受:

1 机动车交通系统的评价指标低于本标准表8.0.1-1、表8.0.1-2和表8.0.1-3规定的显著影响指标;当背景交通服务水平为F或四级时,经过改善后的交通运行指标不降低;

2 建设项目出入口步行范围内的所有公共交通站点停靠线路背景交通剩余载客总容量大于或等于建设项目新生成公共交通出行量;当背景公共交通线路剩余载客总容量是负数时,改善后剩余载客容量不降低;

3 建设项目新生成的停车需求能在项目内部平衡或解决方案可行,不会对评价范围内其他建筑的停车造成影响;

4 交通系统改善后能满足公共交通、步行和自行车交通的运行要求。

▼ 展开条文说明

9.0.3 交通影响评价提出的改善措施应依据相关规划进行,并在经济、技术上可行,能够获得相关主管部门和单位的认可(如调整信号配时需要获得交通管理主管部门批准,公共交通运营组织方案需要获得公共交通运营单位的支持等)。

对改善措施实施后评价范围内的交通运行状况进行预评估,评价的指标和要求与建设项目交通影响程度评价一致。如果改善措施实施后,建设项目新生成交通需求对评价范围内交通系统的影响指标符合第9.0.3条各款的规定,则认为建设项目对评价范围内交通系统的影响可以接受,如果仍不符合第9.0.3条各款的规定,则建设项目对评价范围内交通系统的影响不可接受。

对于背景交通运行服务水平已经达到F级或四级,或者背景公共交通剩余总容量已经是负数的情况,在改善措施实施后,应能够保证改善后的相关运行指标不降低,即改善措施能消除建设项目新生成交通需求的影响。

停车供应和需求应能够在建设项目内部平衡,或者主管部门认为不能在建设项目内部满足的停放需求可以在评价范围内得到妥善解决,而不会对评价范围内的交通产生影响,如:通过在评价范围内新建公共停车设施,或者与其他建设项目共用停放设施解决。

在改善后,公共交通、自行车和行人交通设施应能够满足公共交通运营、自行车和行人交通运行的相关要求,如相关规范、标准的要求。

9.0.4 当无法通过可行的交通改善措施使得评价范围内改善后的交通系统运行指标均符合本标准第9.0.3条1~4款的规定时,应判定其交通影响为不可接受。

9.0.5 对交通影响不可接受的建设项目,应对其选址或建设项目报审方案提出调整建议。

▼ 展开条文说明

9.0.4、9.0.5 如果实施交通改善措施后仍然不能把建设项目新生成交通需求对评价范围内交通系统的影响降低到可接受的程度,则应对建设项目的选址或报建的规模、使用功能等提出调整建议。

附录A交通影响评价报告主要内容

附录A 交通影响评价报告主要内容

A.0.1 交通影响评价报告内容应包括建设项目概况、评价范围与年限、评价范围现状与规划情况、现状交通分析、交通需求预测、交通影响程度评价、交通系统改善措施与评价,以及结论与建议。

A.0.2 建设项目概况应包括建设项目主要规划设计条件、主要技术经济指标和业态、建设方案等内容。

A.0.3 评价范围与年限应按照本标准第6章的规定确定。

A.0.4 评价范围现状与规划情况应介绍评价范围内现状、规划的用地和交通发展情况。

A.0.5 现状交通分析应包括下列内容:

1 交通调查方案说明;

2 现状交通运行状况评价,应符合以下规定:

1)应对评价范围内各种交通方式的交通流特征、交通设施、交通管理政策及措施进行说明。

2)应对评价范围内的现状道路、公共交通、自行车、行人和停车等交通系统的管理措施、供需和运行状况进行分析,提出现状交通系统存在的主要问题。

A.0.6 交通需求预测应对各评价年限、各评价时段的背景交通和项目新生成交通进行预测,分析评价范围内交通系统的交通量分布和运行特征。

A.0.7 交通影响程度评价应包括下列内容:

1 评价范围内主要交通问题分析。根据交通系统供需分析和交通影响程度评价,提出评价范围内交通系统存在的主要交通问题。

2 评价建设项目新生成交通需求对评价范围内交通系统运行的影响程度。评价对象应包括评价范围内的各种交通系统,包括机动车、公共交通、停车、自行车和行人等。

A.0.8 交通系统改善措施与评价应包括下列内容:

1 改善出入口布局与组织,优化建设项目内部交通设施:

1)根据出入口与外部交通衔接的状况,提出出入口数量、大小、位置以及交通组织的改善建议;

2)优化建设项目内部交通与停车设施布局。

2 评价范围内的交通系统改善:

1)各交通方式的交通组织优化;

2)道路网络改善和道路改造措施;

3)出入口或交叉口的渠化和信号控制改善;

4)公共交通系统改善,内容宜包括公共交通运营组织、线路优化、场站改善等;

5)自行车、行人和无障碍交通系统改善;

6)停车设施改善,内容宜包括机动车、自行车停车设施,货车装卸点,出租车、社会车辆停靠点等。

3 改善措施评价。

A.0.9 结论及建议应包括下列内容:

1 交通影响评价的结论及建议应包括:评价结论、必要性措施和建议性措施;

2 评价结论应明确项目建成对评价范围内交通系统的影响程度。明确交通改善后建设项目交通影响是否可接受,以及是否需要对建设项目的选址和(或)报审方案进行调整;

3 必要性措施是保证建设项目交通影响可接受的前提条件;建议性措施包括对建设项目内部或评价范围内交通系统推荐采取的措施与方法;对评价范围内交通系统影响为显著影响的建设项目,应明确必要性措施。

附录B机动车服务水平分级

附录B 机动车服务水平分级

B.0.1 信号交叉口机动车服务水平应符合下列规定:

1 信号交叉口的机动车服务水平确定,应符合表B.0.1的规定。当交叉口现状的饱和度大于0.85,必须计算延误指标;当延误与饱和度对应的服务水平不一致时,则应以延误对应的服务水平为准。计算规划年交叉口服务水平时,信号周期时长不得大于150s。

表B.0.1 信号交叉口机动车服务水平

2 信号控制的环形交叉口应采用信号交叉口的评价方法进行评价。

▼ 展开条文说明

B.0.1 交叉口饱和度为评价时段内的各周期饱和度平均值。标准采用饱和度和延误指标作为服务水平判定的评价指标,当饱和度值大于0.85时,采用延误进行服务水平评价。当饱和度小于或等于0.85时,服务水平判定可以采用延误或饱和度指标,但因饱和度和延误是两种不同精度的评价指标,在延误评价结论与饱和度评价结论不一致的情况下,以延误评价结论为准。

信号交叉口的服务水平应分别对各交叉口进口道进行评价。由于建设项目往往对交叉口的一个或两个进口道产生交通影响,交叉口整体服务水平的变化不能准确反映出某个进口道的真实情况。

信号控制环形交叉口的服务水平分级可以参照信号交叉口,通过进口道平均延误来评价。

B.0.2 无信号交叉口的机动车服务水平,应根据是否需增设标志、标线、信号灯分为三个等级,并应按照表B.0.2-1的规定确定。

表B.0.2-1 无信号交叉口机动车服务水平

1 对无信号交叉口增设停车控制标志,应按表B.0.2-2的规定确定。

表B.0.2-2 需增设停车控制标志的无信号交叉口车道高峰小时流量

注:1 主要道路指两条相交道路中流量较大者,次要道路指两条相交道路中流量较小者;

2 双向停车控制标志应设置于次要道路进口道;

3 流量较大次要道路单向高峰小时流量为次要道路两个流向中高峰小时流量较大者。

2 对无信号交叉口增设行人过街标线,应按表B.0.2-3的规定确定。

表B.0.2-3 需增设行人过街标线的高峰小时流量

3 对无信号交叉口增设信号灯,应按表B.0.2-4的规定确定。

表B.0.2-4 需增设信号灯的无信号交叉口车道高峰小时流量

▼ 展开条文说明

B.0.2 无信号交叉口的服务水平是对相交道路的车道总流量的评价。

B.0.3 无信号环形交叉口的机动车服务水平,应按照饱和度进行分级。单环道环形交叉口,根据进口道饱和度判断服务水平,应按表B.0.1的规定确定;对于多环道环形交叉口,应根据多环道环形交叉口交织区饱和度判断服务水平,按表B.0.3的规定确定。

表B.0.3 多环道环形交叉口交织区服务水平

▼ 展开条文说明

B.0.3 无信号控制环形交叉口的服务水平根据环道车道数不同评价方法有所区别:对于单环道环形交叉口,按进口道饱和度评价服务水平,并按信号交叉口交通显著影响判断标准评价;对于多环道环形交叉口,按交织区饱和度评价服务水平,并按机动车交织区交通显著影响判断标准评价。

B.0.4 各类长路段机动车服务水平应按照表B.0.4的规定确定。

表B.0.4 各类长路段机动车服务水平

B.0.5 高速公路交织区的机动车服务水平,应按照表B.0.5的规定确定。

表B.0.5 高速公路交织区机动车服务水平

B.0.6 各类匝道与主线连接处的机动车服务水平,应按照表B.0.6的规定确定。

表B.0.6 匝道与主线连接处机动车服务水平

本标准用词说明

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:

正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。